Em momentos

diferentes de minha vida, graças às atividades acadêmicas e profissionais,

conheci e convivi com europeus e americanos do norte e do sul. Alguns me

confessaram não conseguir entender o nosso jeito tão brasileiro de ser e agir. Já

ouvi estrangeiros dizerem que não compreendem o incomum hábito que temos de

zombar de nossas próprias desgraças, defeitos e, principalmente, dos problemas

que ou não queremos ou não sabemos resolver.

Devo ser um

brasileiro que não deu certo, pois considero uma bizarrice esse hábito de achar

normal conviver com um problema e ainda achar graça dele. Não nutro ilusões de

que um dia conseguirei entender tamanha esquisitice. De fato, não aceito

convivermos tão passivamente com as tragédias causadas pelas enchentes nas

regiões Sul e Sudeste e pela seca no Nordeste. Porque, afinal, não fazemos nada

para evitar as calamidades que vemos na televisão?

Atire a primeira

pedra quem nunca usou o “jeitinho brasileiro”. Não importa se o utilizamos em

benefício próprio ou para ajudar outras pessoas. Importa pouco se ele se presta

para o bem ou para o mal. O fato é que ele sempre está ali ao alcance da mão. Basta

nos vermos frente a alguma dificuldade, por menor que seja, que logo nos vem a

mente como fazer não para resolvê-la, mas para dela desviar. O “jeitinho” é uma

instituição informal das mais poderosas que se impôs historicamente as

instituições formais. Ele é uma forma sagaz que criamos para burlar leis sem

que nos sintamos culpados e muito menos possamos ser julgados por isso. O “jeitinho”

é típico desse povo que foi colonizado, escravizado, que precisava de um

instrumento para sobreviver à exploração. O “jeitinho” foi à solução encontrada

por aqueles que só sentiam os efeitos da lei quando para lhes cobrar deveres,

nunca atribuir direitos.

Foi por isso

mesmo que inventamos a arte de driblar no futebol. Conscientes de que jamais

poderíamos passar, literalmente, por cima de nosso adversário estrangeiro,

criamos uma maneira de desviar dele, não sem antes zombar ou mesmo humilhá-lo. Garrincha,

o anjo das pernas tortas, como diz Ruy Castro, era consciente da superioridade

física da maioria dos pobres zagueiros que tentavam marcá-lo. O que ele fazia?

Driblava-os daquele jeito humilhante para mostrar que eles não eram superiores.

Foi por isso

mesmo que inventamos a arte de driblar no futebol. Conscientes de que jamais

poderíamos passar, literalmente, por cima de nosso adversário estrangeiro,

criamos uma maneira de desviar dele, não sem antes zombar ou mesmo humilhá-lo. Garrincha,

o anjo das pernas tortas, como diz Ruy Castro, era consciente da superioridade

física da maioria dos pobres zagueiros que tentavam marcá-lo. O que ele fazia?

Driblava-os daquele jeito humilhante para mostrar que eles não eram superiores.

Estamos sempre

dispostos a criar um meio para driblar a fila nossa de cada dia. Raramente

procuramos saber por que ela tanto demora. Dificilmente olhamos para os que

estam enfrentando a fila, a nossa frente, como alguém que, igual a nós, tem

algo para cuidar. Somos um bando de garrinchas conscientes de nossas

inferioridades. Sabendo que não poderíamos correr mais do que nossos

concorrentes, criamos meios criativos de passar por eles cortando o caminho.

Somos especialistas em cortar caminho!

Herdamos essa

capacidade dos negros africanos que foram aqui escravizados. Como, em geral,

eles não podiam bater de frente, com o senhor da casa grande ou o seu feitor,

foram criando mecanismos de enfrentamento. A capoeira e o sincretismo religioso

são exemplos disso. Quer entender bem isso? Leia “Casa Grande & Senzala” de

Gilberto Freyre. O “jeitinho brasileiro” é, como a cordialidade de que nos fala

Sérgio Buarque de Holanda em “Raízes do Brasil”, o lado A do brasileiro.

Tentamos resolver nossas pendengas com agrados, afagos, tapinhas nas costas,

brincadeiras. Numa palavra, tentamos, cordialmente, dar um “jeitinho”. Mas,

quando tudo isso falha, adotamos o rito do “você sabe com quem está falando?”

que vem a ser o lado B do brasileiro, onde só há espaço para a segregação e toda

sorte de desigualdades.

O “sabe com quem

está falando?” é um “rito de autoridade”, é uma secessão absoluta entre duas

posições, ou classes, sociais. Em “Carnavais, Malandros e Heróis”, o

antropólogo Roberto DaMatta diz que o “sabe com quem está falando?” é um modo

indesejável de ser brasileiro, assimétrico ao “jeitinho” que é socialmente aceito.

Ele é um reflexo ritualizado de nossa secular desigualdade. Adotamos o “sabe

com quem está falando?” para nunca esquecermos que cada um deve viver em seu

lugar, em seu espaço, e que não devemos pretender galgar a escala social. O

“sabe com quem está falando?” existe para que lembremos que cada “macaco deve

ficar em seu galho”.

O “sabe com quem

está falando?” é um “rito de autoridade”, é uma secessão absoluta entre duas

posições, ou classes, sociais. Em “Carnavais, Malandros e Heróis”, o

antropólogo Roberto DaMatta diz que o “sabe com quem está falando?” é um modo

indesejável de ser brasileiro, assimétrico ao “jeitinho” que é socialmente aceito.

Ele é um reflexo ritualizado de nossa secular desigualdade. Adotamos o “sabe

com quem está falando?” para nunca esquecermos que cada um deve viver em seu

lugar, em seu espaço, e que não devemos pretender galgar a escala social. O

“sabe com quem está falando?” existe para que lembremos que cada “macaco deve

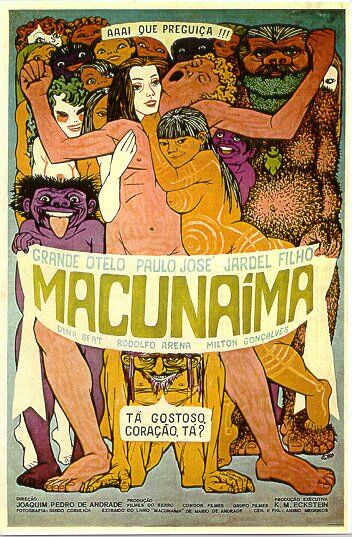

ficar em seu galho”.Quando perguntamos a uma pessoa se ela sabe com quem está falando estamos, também, inquirindo-a com o “quem você pensa que é?”, ou “onde pensa que está?” e estamos mesmo ordenando que ela se “recolha a sua insignificância!”, “que se enxergue!” ou que “tenha mais respeito!”. Nós, macunaímas, heróis sem nenhum caráter, como nos mostrou o modernista Mario de Andrade, não costumamos banalizar o rito da separação, só o usamos em ocasiões especiais quando a cordialidade não mais funciona. Perguntar, afirmando, “sabe com quem está falando?” para logo emendar o famigerado “eu sou filho de fulano de tal” funciona, tanto que seguimos usando esses ritos mesmo que sintamos alguma vergonha disso.

Depois que adotamos

graciosamente essa mania estulta de sermos politicamente corretos parece que

não somos mais os mesmos de sempre. Parece que não somos mais uma sociedade

recheada de preconceitos. Fingimos aceitar tudo o que nos envergonha como se

fôssemos um povo democrático.

Mas, a realidade

nos desmente. Nos últimos três anos, declarações racistas e homofóbicas dos

“Marcos Felicianos” espalhados pela política, pelo jornalismo, pela cultura e

até na religião despertaram o gigante preconceituoso. Se é que ele alguma vez

dormiu. Em 2013, uma jornalista do Rio Grande do Norte, Micheline Borges,

destilou todo seu ódio e preconceito numa rede social. Disse ela: "Me perdoem se for preconceito, mas

essas médicas cubanas têm uma cara de empregada doméstica. Será que são médicas

mesmo?". Em 2014, o secretário da Defesa Civil de Pernambuco, Wilson

Damázio, foi em uma única frase machista, desinformado e estimulador de velhos

mitos. Sobre policiais que abusaram sexualmente de adolescentes prostitutas e

viciadas em crack ele disse: "Eu não

sei por que mulher gosta tanto de farda". Mais um pouco e ele diria

que as meninas foram estupradas por que pediram.

Mas, a realidade

nos desmente. Nos últimos três anos, declarações racistas e homofóbicas dos

“Marcos Felicianos” espalhados pela política, pelo jornalismo, pela cultura e

até na religião despertaram o gigante preconceituoso. Se é que ele alguma vez

dormiu. Em 2013, uma jornalista do Rio Grande do Norte, Micheline Borges,

destilou todo seu ódio e preconceito numa rede social. Disse ela: "Me perdoem se for preconceito, mas

essas médicas cubanas têm uma cara de empregada doméstica. Será que são médicas

mesmo?". Em 2014, o secretário da Defesa Civil de Pernambuco, Wilson

Damázio, foi em uma única frase machista, desinformado e estimulador de velhos

mitos. Sobre policiais que abusaram sexualmente de adolescentes prostitutas e

viciadas em crack ele disse: "Eu não

sei por que mulher gosta tanto de farda". Mais um pouco e ele diria

que as meninas foram estupradas por que pediram.

Rachel

Sheherazade, jornalista paraibana âncora do jornal do SBT, vem a muito sendo

fiel porta-voz desse obscurantismo medieval que conservadores radicais tanto

utilizam. Como toda ação recebe uma reação, Sheherazade se tornou vitima de seu

próprio veneno. Certa vez, um professor universitário, tão estulto, autoritário

e conservador quanto ela, a atacou em uma rede social por meio de uma baixeza

repugnante. Agora, eles brigam na justiça para ver quem consegue ser mais

chauvinista. Enquanto isso, vamos nós dando um jeitinho para pensarem que não

somos o que bem sabemos que somos. Queremos que pensem que somos modernos e

desenvolvidos, mas não passamos de um bando de “macunaímas” de pernas tortas.

Setembro/2016.

Nenhum comentário:

Postar um comentário